| |

| |

|

||||

| 純正バッテリーを使用しないということはホルダーも要らないないのではないか!? 多分・・・。 (バッテリーの格納場所は色々検討した結果ツールケース内に収めることにした)よって、それ以外のパーツを注文した。(実力と予算に合わせて6870アルテグラDi2 ) チャージャーと合わせて約23000円の節約 |

|

パーツが届いた。 早速ケーブルを切断して芯を取り出してみるとやはり二芯である。 (旧型は四芯だったらしく、ここにも技術の進歩の跡が・・・) |

||

| 左→ 使用予定のリチュームバッテリー 電圧=7.4v 容量=800mAh 定格電流=20〜30C(16〜最大24A) 重量=44g 価格=1550円位(税込) 消しゴム位の大きさ 左伸びているているコネクターは、セル毎の電圧測定やバランスよく充電するために使用する。 |

|

|

||

| 更に小型のバッテリー → 電圧=7.4v 容量=240mAh 定格電流=25C(6.0A)最大35C(7.2A) 重量=15g(カタログ値16g) 価格=約1000円位(税込) 消しゴム半分位の大きさ |

|

上↑ 純正のバッテリー(SM-BTR1) 電圧=7.4v 容量= 530mAh(公称) 重量=71g(メーカー値) 価格=6883円(税込) 左のバッテリーと重量差 56g |

||

| ラジコン用のバッテリーと接続する為BECコネクターを切断したケーブルに取り付ける。 このコネクター(オス)とバッテリーの赤いコネクター(メス)と接続する。 もちろん一方はジャンクションBへ。 これでとりあえずバッテリ変更作業完了。 |

|

ディレラー、シフトスイッチのケーブルをそれぞれジャンクションに接続。最後にバッテリーを左のケーブルと接続。(主電源のON・OFFスイッチなし)果たして予定通りに動いてくれるか・・・・・・シフトレバーを押す。 緊張の一瞬! 動きません! グゥともガァともいいません。 配線を何度も確かめましたが問題なし。 やはりダメか・・・・・・。 |

||

| ただ、このような状況になることを全く予想しなかった訳ではありません。 というのも、精密機械などに使われているバッテリーは容量の残量や電流のコントロール等の役目を果たす回路があります。その回路が場合によっては純正のバッテリー本体内に組み込まれていることがあります。もしこのDi2のバッテリーがそうであれば今回の作戦はもはやこれまで。 (当初の予想は、バッテリーのインジゲーターやディレーラーの調整を行うジャンクションAにそれが仕込まれていると思ったが・・・ハズレ) |

|

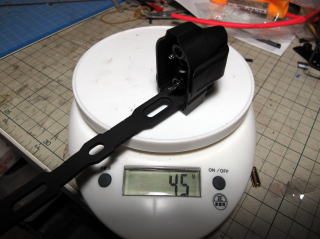

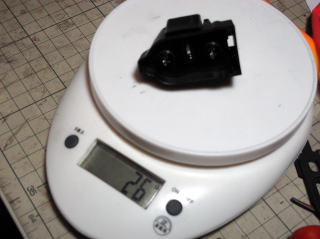

そこで怪しいのがバッテリーホルダー。 単にバッテリーを固定するだけで1万円もするホルダーは考えられない。多分これに制御回路が組み込まれているはず・・・。 ということで、早速バッテリーマウントを追加注文。 ←届いたバッテリマウントSM−BMR2 |

||

|

果たしてどのような方法でバッテリーとマウントを接続するか・・・最大の難所。 たまたま作業台の上に転がっていた電気コード接続用のギボシ端子のメスをバッテリーマウントの端子(オス)に差し込んだらナント、スッポリとハマった。振動で接触不良を起こさないよう少しかしめてバッチリ固くはまった。 今回工作で、最大にして唯一のアイデア賞? この状態で98%完成。残りの2%は正常に作動するか? ←ボトルホルダー取り外し後 |

|

||

| 電気コード接続用のギボシ端子のメス → |   |

写真上は 写真左のギボシ端子 に+・−のコードを結線し、バッテリーマウントに接続したところ。 |

||

| 切断したケーブルの残り半分にBECコネクター(メス)を接続して、バッテリーホルダーに装着。 |

|

果たしてうまく動いてくれるか? この状態で約65g軽量化。 (容量=240mAhのバッテリー比) |

||

|

バッテリー一式をツールケースに入れる。 |

|

||

| いよいよ通電。 バッテリーと 、改造したエレクトリックケーブルを接続した瞬間ディレラーから「グゥ」と低い唸り声が聞こえた。 続けてペダルを回転させながらギアチェンジのスイッチを押すと軽やかに、そして爽やかに変速してくれた。 |

|

ギアの微調整も必要ないほどであたが、説明書に基づいて、物珍しく上下に動かして調整を完了。 時代の変化は甚だしい。完璧なほどに、軽いモーター音を響かせて小気味良く瞬時に変速してくれる。それも前後のギアの位置を判断しながら。 尚、ジャンクションAのバッテリーインジゲーターでバッテリ残量をチェックしたところ、容量は純正の半分以下であるが緑色点灯(電池残量50〜100%)で認識した。 とりあえず大成功! |

||

| バッテリーの露出もなく見栄えも先ず先ず。 |  |

これで「Di2のバッテリー変更」は完了した。 バッテリーは消耗品である。また、予備も必要となればそれなりに出費も嵩む。 上記写真のバッテリーは容量こそ1/2であるが、価格は純正の約1/6。重さは約1/4である 問題は、その容量でどれくらい走れるか? |

||

| 峠越えの70.4kmを走った。 すると、 意外すぎる結果がでた。 |

|

左の写真はスタート前のバッテリーの状態。 容量 97% 電圧 8.303v (1セル 4.154v) (2セル 4.149v) (電圧差 0.005v) |

||

(写真A) |

15gのバッテリーで峠越えの70.4kmを走り終えた。当然ギアチェンジの頻度で結果は違ってくるが、積算高低差が約1,100m(GARMIN Edgeで計測)。頻繁に鈍足をギアがカバーしてくれたのそれなり以上に酷使したつもりである。 その結果 電圧 8.253v 残容量 95% (ジャンクションAのバッテリーインジゲーターは緑色点灯) と、いうことは 2%の消費。容量25%でカットされるとして約2,400Km走れる計算になる。 因みに純正の容量は500mAhだから約5,000km。 更に消しゴム大の800mAhのバッテリーでは約7,500km!・・・・?。 ただ、純正はメーカーのカタログ値によると一回の充電で約700kmとなっている。(容量だけでバッテリーの真価は測れない) |

ともあれ、このラジコン用のバッテリーは本来小型の飛行機やモータグライダーのプロペラを勢いよく回転させて大空へと導くためのものである。時間にして数分、場合によっては数十秒で全ての容量を回転に変えるだけの放電能力を持った優れものである。純正のバッテリーが飛行機やグライダーに使えるだけの能力があるか不明であるが、ラジコン用のバッテリーがより小型に、より高性能になっているのは疑いのない事実である。 もちろんバッテリーは予備を携えているが、2つ合わせても(240mAh+800mAh)純正1個よりも軽量でありながら容量は2倍(それ以上?)である。 当面の目標はサイクリングの途中で予備のバッテリーに交換することである。 |

||

| 追記 Di2をセットしてまもなく、輪行でクラブの走行会に参加したときの出来事です。 その時、これまで見たことも聞いたこともない現実を自ら経験致しました。 現地に到着して、後輪をいつものようにディレラーハンガー に装填して、クイックレリーズのレバーを力を込めて締めました。 ところが、なんとなく締りが悪い。そこで反対側を覗いてみると、ナント、レリーズとハンガーの間にDi2の細いケーブルが挟まっているではありませんか。 慌ててレリーズのレバーを緩めて挟んだケーブルを点検してみると、僅かではありますがリム打ちパンクのように黒い外皮、芯の被覆が切れて中の銀色の芯が見えます。 目視では断線は確認できない。多分、大丈夫ではないか !? そこで後輪をセットし直して変速レバーを恐る恐る押しました。 しかし、無情にもディレーラーは、全くノーリアクション。 ワイヤー式でこのようなミスを起こした例はなく、あったとしてもワイヤーが切れて変速不能などありえません。 できることと言えば、ママチャリみたいに変速無しで走る、それもトップギアで。それとも分解してトットトおうちに帰るか・・・。 しかし ナント、予備のケーブルを持っていたのです。 勿論このようなアクシデントを想定したものではありません。、 これはバッテリーホルダーを追加注文したとき一緒に購入したもので、その理由は、 もしバッテリーホルダーを介しても作動しなかった場合、原因として考えられることは、切断して着脱用のコネクターを取り付けたケーブルが疑われる。 というのは、このケーブルの芯はバッテリーホルダー以下に信号を送る線も兼ねています。よって切断し接点を多くしたことでその信号がうまく伝わらない場合も有り得るのではないか。 その時はバッテリーホルダーからジャンクションBへ、購入した無改造のケーブルを使用する予定でした。 しかし、その心配もなく、改造したケーブルで何ら問題なく作動したのです。 ただ、万一走行途中でディレーラーが作動しなくなった場合、その原因は改造したケーブルの接点不良によるものの可能性が高いため、 交換用のケーブルとして純正のケーブルをツールボックスに、当初から入れていたのです。(左上写真Aの右下に巻いたケーブル) (その後約2000km走行したがトラブルの発生はない。因みにレリーズに挟んだケーブルはその後補修して使用中) 特に外装の場合、落車や風などでバイクが倒れた時、運が悪ければケーブルを断線しDi2が作動しなくなることも有り得るため、予備のケーブル(着脱用の工具も)があった方が何かと安心ではないでしょうか。

|

||||

|

|

|

||